生成AIは、その高い自律性と汎用性から、様々な用途に活用することができます。一方において生成AIは、まだ発展途上の技術なので、まだ解決すべき課題や問題が残されています。そのため、生成AIを利用する際には、その長所と短所を理解したうえで慎重に活用することが大切です。

本ページでは、生成AIを活用する際の注意点をまとめています。

生成AIの技術的な問題に関する注意点として、以下の7点が考えられます。

生成AIは内容を理解して回答しているわけではないので、生成AIからの情報が常に正確であるとは限りません。特に生成AIは理路整然とした文章の中に間違った情報が入る、つまりは平気で間違えるために、警戒が必要です。このような生成AIがつく間違いを「ハルシネーション(幻覚:Hallucination)」といいます。

生成AIは、あくまでもデータに基づいて「それっぽいこと」を生成しているにすぎません。生成された情報の真偽を確かめるファクトチェックは、必ず人の手で行う必要があります。

生成AIは、回答を生成するまでの過程がブラックボックスになっているため、「なぜその答えを出したのか」という根拠がわからない点にも注意が必要です。

だからこそ、回答だけでなく、回答の根拠のファクトチェックも大切になります。根拠となる情報を出力させることも可能ですが、その情報自体が間違っている場合もあるため、やはりその根拠も自分自身で正しいか確認する必要があります。

生成AIは既存のデータをもとに学習しているため、学習していない情報については、対応することができません。最近は生成AIとインターネット検索を併用できるようなサービスやツールも出ていますが、やはり生成AIの情報が正しいかどうか人の手で検証する必要があるでしょう。

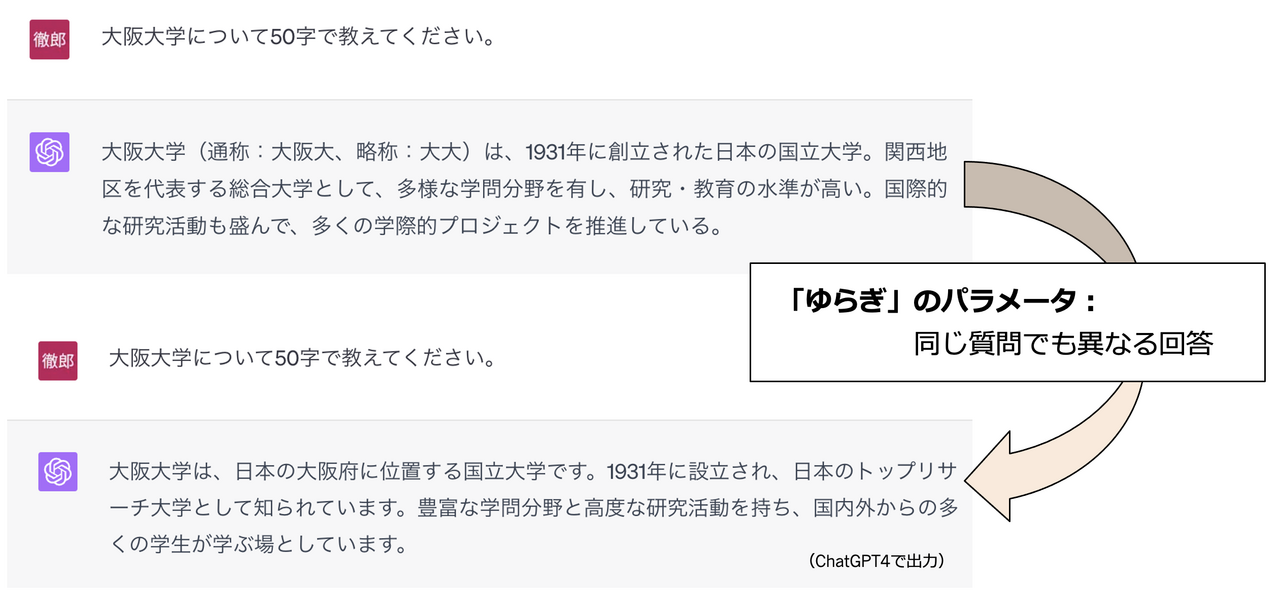

生成AIには、回答の創造性を向上させるために、回答に「ゆらぎ」を与えるパラメータが存在しています。そのため、同じ質問をしても、異なる回答が返ってきます。

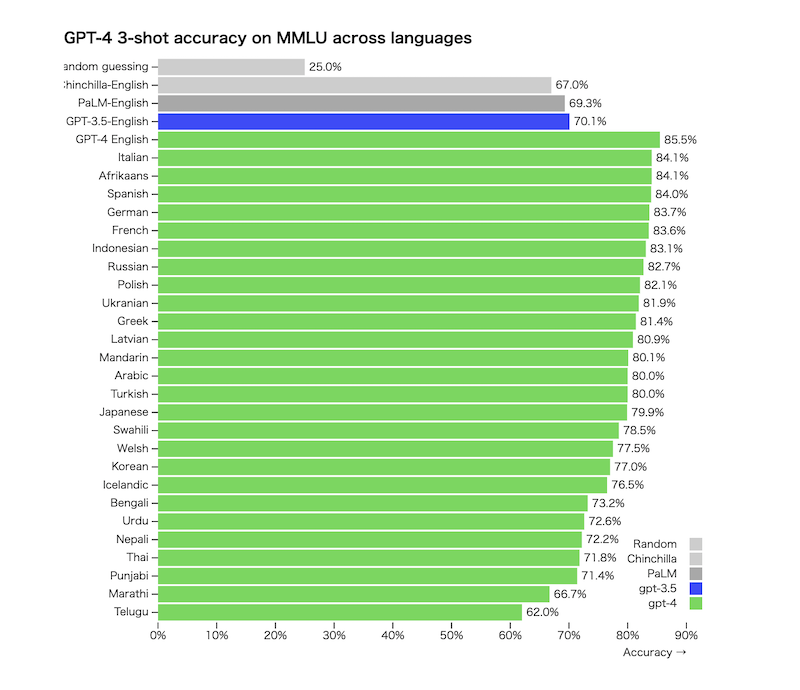

生成AIは、英語以外の様々な言語にも対応しています。ですが、英語の学習量が一番多いため、英語で質問した方が日本語よりも良い回答を得られる可能性は高くなっています※。ですが、この点については、日本語の学習量が多くなるにつれて、改善されるのではないかと予想されています。

生成AIが生成した文章であるかを完璧に見分けることは、現段階では技術的に難しいと言われています※。もしそのような識別ツールができたとしても、そのツールを欺くテクニックがすぐに出てくるでしょう。また、そのような識別ツールは、しばしば人間が作ったものを誤ってAIの生成物と判定してしまう危険性もあります。

※ 大阪大学のCLEにはTurnitinの生成AI検知機能がついています。

生成AIは、決して社会や時代、国・地域の価値観を理解しているわけではないので、暴力的、性差別的、人種差別的などの表現をするという危険性を有しています。そのためユーザーは、生成AIの回答に倫理的な問題がないかどうか確認する必要があります(大阪大学社会技術共創研究センター 2023)。

生成AIの利用においては、個人情報の適正な取り扱いやプライバシー保護の観点から、基本的に個人情報や機密情報について入力しない方が良いとされています。その理由として主に以下の2点が考えられます(文部科学省高等教育局専門教育課 2023)。

生成AIでは、入力された個人情報が、システムの精度を改善するための機械学習に利用される場合があります。そのため生成AIを利用する際には、あらかじめ機械学習に保存されない設定にしておきましょう。また、生成AIのサービスを提供する事業者の規約やプライバシーポリシーだけでなく、各大学の規定なども十分に確認しておく必要もあります。

入力された情報が他ユーザーとの対話の中で流出してしまう可能性が否定できません。また、生成AIサービスを提供している企業の不正や不具合などで、情報が流出してしまう可能性もあります。特に教職員が生成AIを利用する場合には、大学における情報セキュリティに関する指針や個人情報保護法を踏まえた対応が必要です。

生成AIが作成した文章が学習元のデータと同じになる可能性や、文体やアイデアの似た文章が生成される可能性は否定できません。生成物に他人の著作物との類似性や依拠性がある場合、著作権侵害となりうるので※、生成AIに関する著作権侵害の問題は議論の対象となっています。そのため、あまりに類似性や依拠性が高い場合には、著作権の侵害や無断利用とみなされるリスクがあります。

※ 「侵害にあたるかの要件は、一般的に類似性(創作的表現が同一又は類似であること)及び依拠性(既存の著作物をもとに創作したこと)が必要となる。類似していない場合や既存の著作物を知らずに偶然に一致したに過ぎない場合は著作権侵害とはならない」(⽂部科学省初等中等教育局 2023)

そのため、生成された文章を使う場合には、既存の著作物にかかわる権利を侵害することのないように留意する必要があります。著作権などに関する詳細は、以下の参考情報をご確認ください(吉田 2023)。

浦田は生成AIを利用する際の基本的態度として、以下のようなメッセージを発信しています(浦田 2023)。生成AIを有効に活用していくためには、自らの目で見極めるだけでなく、常に情報をアップデートしながら、自身の授業を見直していくという柔軟な態度も求められます。

まずは自分の目で確かめてみる

何ができるのか・できないのか、強み・弱み、リスクについて実際に使って体験する

ベストプラクティスを取り入れる

安全かつ効果的な活用のためのガイドラインや事例を参考にする

最新動向をチェックする

機能のアップデートをチェックしておく

授業づくり、関係づくりを見直す

不適切な利用へと動機づけない授業設計、授業環境へ