本ページでは、これから教育で生成AIを活用するために、あらかじめ知っておくべき基本事項について説明しています。ChatGPTをはじめとする新しい生成AIサービスを理解するための鍵は、プロンプトを利用した「対話」にあります。

近年、文章や画像、音声等の生成を行うAIが急速に普及しています。特にチャット形式で簡単に文章を生成できる「ChatGPT」が2022年11月末にOpenAI社から公開されると、その革新的な性能の高さは世界中から大きな注目を集め、様々な分野でその影響が議論されるようになりました。

高等教育においても、国内外の多くの大学から生成AIの教育利用の方針が発表されています。大阪大学では、総長から学生へのメッセージとして「生成AI(Generative AI)の利用について」という声明が発表されました1。この声明では、生成AIの問題点に留意しながら適切に活用することや、学びの一つ一つのプロセスを大切にすることなどが示されています。また、大阪大学社会技術共創研究センター(ELSIセンター)では、生成AIの倫理的・法的・社会的課題としての論点として「生成AIの倫理的・法的・社会的課題(ELSI)論点の概観」という報告書を定期的に刊行しています2。

また、2023年7月上旬に文部科学省高等教育局は、生成AIの利活用に関する観点をまとめた「大学・高専における生成AIの教学面の取り扱いについて」を発表しています3。この文章では、生成AIの教育的利用を禁止するような方向性は説かれておらず、むしろ生成AIのメリットとデメリットを十分に踏まえた上で、大学・高等専門学校等の教育機関が主体的に対応していくことの重要性が強調されています。

「生成AI(Generative AI)の倫理的・法的・社会的課題(ELSI)論点の概観:2023年3月版」

「生成AIの倫理的・法的・社会的課題(ELSI)論点の概観: 2023年4〜8月版 ーグローバルな政策動向を中⼼にー」

生成AIの代表であるChatGPTの「GPT」とは、「Generative Pre-trained Transformer」の略で、OpenAI社が提供する「事前学習モデル」というAI言語モデルの名称を意味します。ChatGPTをはじめとする生成AIは、ウェブ上の文章などから学習した大量のデータをもとに、文章を作成していきます。

教育活用において重要な点は、新たに登場した生成AIがチャット形式であたかも人間と自然に対話する「対話型生成AI」であることです。生成AIの革新性は、これまでの対話型AIとは一線を画す、正確な文脈把握と高い精度の応答にあります。生成AIはあらかじめ学習した膨大なデータから、その場で新たに答えを生成します。この「対話力の高さ」が、教育に大きな影響を及ぼしているのです。

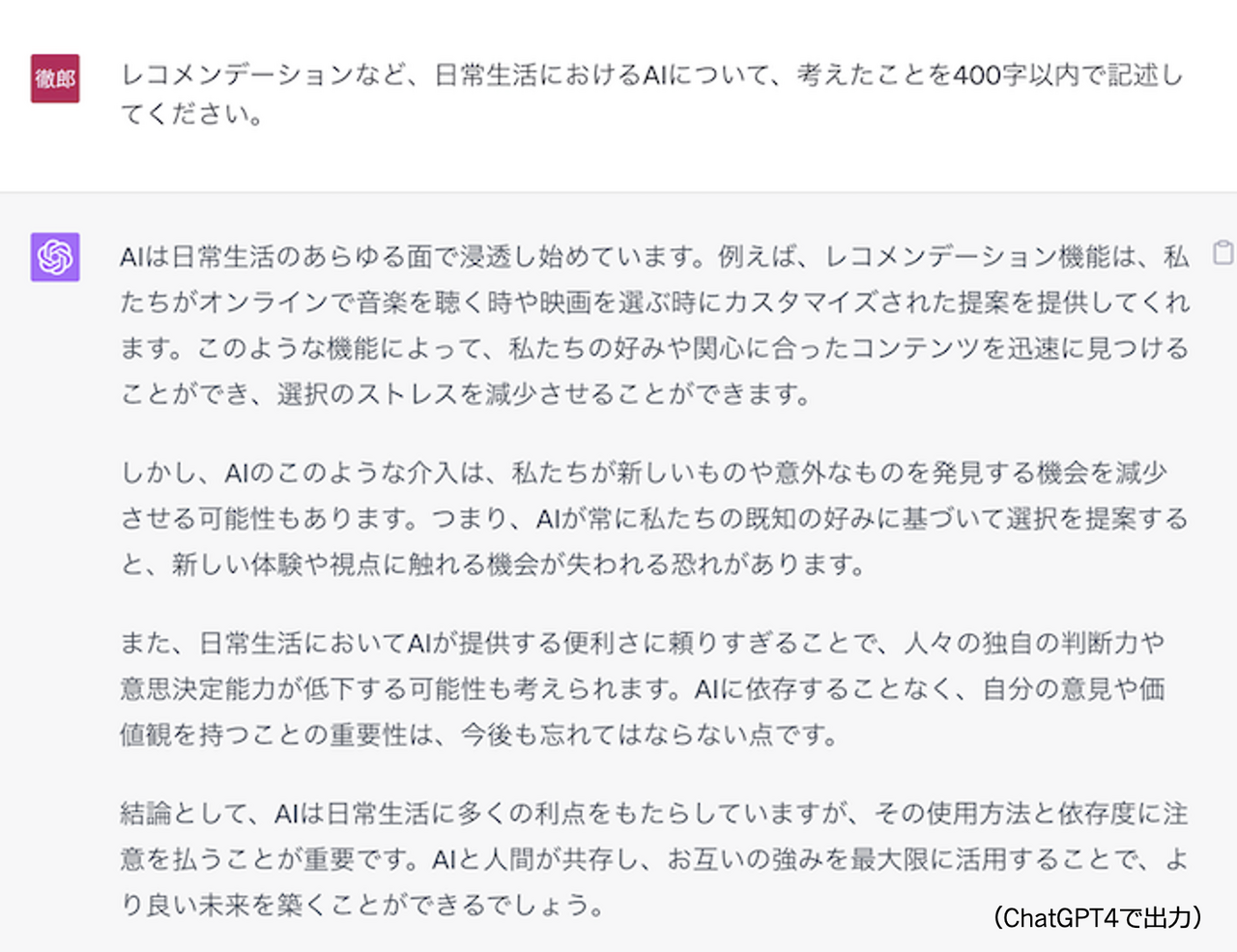

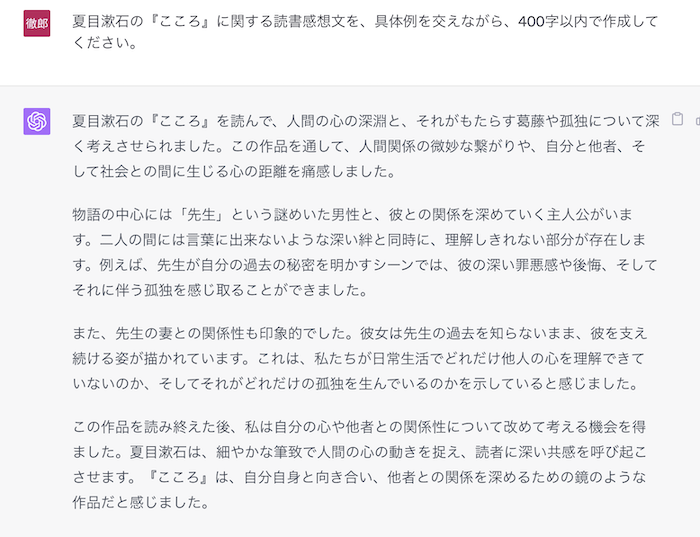

文章生成AIは、基本的に言語に関連するタスクであれば、何でも出力することができます。ただし、出力の質は、分野や専門性によって異なるので、注意してください(吉田 2023)。

教育における生成AIの活用については、以下のような具体例が考えられます。生成AIは使い方によって、学生の主体的な学びの補助・支援や教員の授業補助などが期待される一方で、レポートなどの授業課題を生成AIに代行させるといった不適切な利用も想定されます※。

※ 生成AIに関する注意点についてはこちらのページにまとめてあります。

ChatGPTは、ログインせずともWeb上から誰でも簡単に利用することができます(ChatGPTのHP)。なお、ログインすればチャットの履歴が残るなどのサービスが使えますので、アカウント登録をお勧めします。GoogleやMicrosoftのアカウントを紐づけてアカウント登録することもできます。

ChatGPTは誰でも簡単に利用することができるサービスです。まずは実際に使ってみるところから始めてみましょう。ChatGPTの他には、Microsoft社のCopilotやGoogleのGemini、AnthropicのClaudeなどの生成AIもあります。

ChatGPTをはじめとする各社の生成AIのサービスには、無料版と有料版とがあります。無料版でも一通りの機能を使うことができますが、有料版にするとより高性能のサービスを利用できるので、お勧めです。無料版と有料版のサービスの違いは、以下のリンクよりご確認いただけます。

OpenAI ChatGPT 有料版に関するOpenAIのページ

Microsoft Copilot 有料版に関するMicrosoftのページ

Google Gemini 有料版に関するGoogleのページ

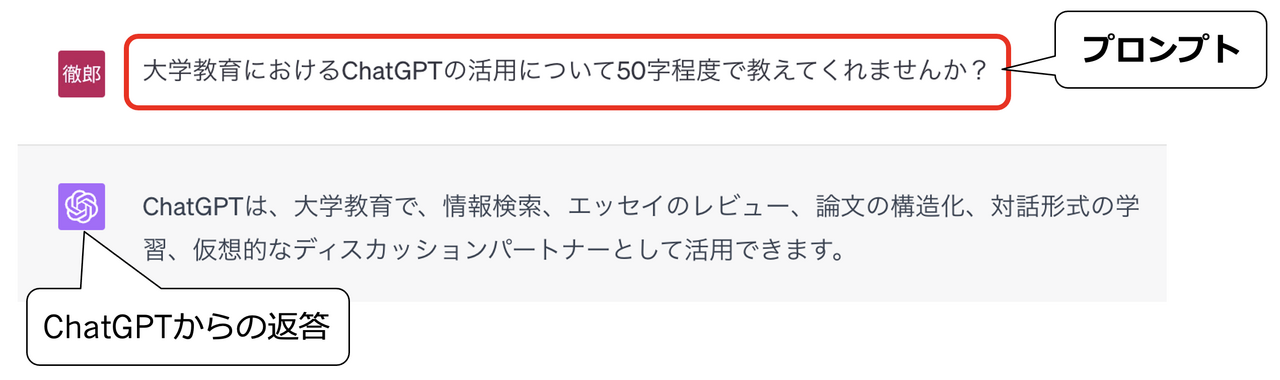

それでは、生成AIとの実際の対話の様子について、ChatGPTを例に見ていくことにしましょう。先ほど確認したように、ChatGPTは対話型の生成AIです。ChatGPTは、下図のような人とChatGPTとのチャットによる対話を基本としています。このようなチャット欄に入力する文章のことをプロンプト(指示文)と呼びます。このプロンプトが、ChatGPTの性能を十分に引き出すための鍵となります。

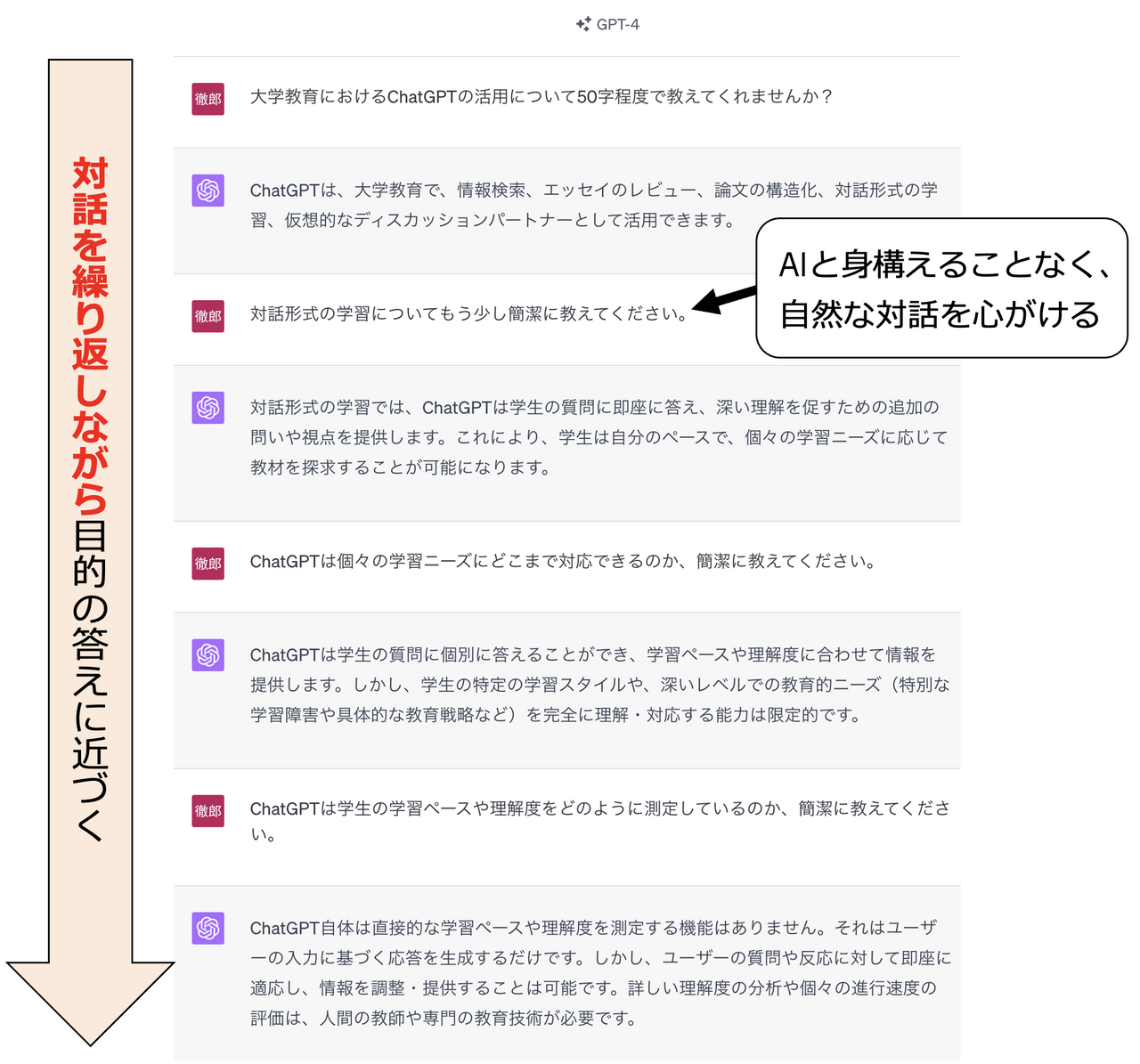

ChatGPTとの対話の特徴は、従来のAIのように数往復で終わりではなく、対話を繰り返すしながら目的の答えに近づいていくことにあります(下図)。たとえ最初の質問で思い通りの答えが出なかったとしても、「もっと詳しく教えてほしい」や「具体例をあげて」といったプロンプトの入力を重ねていくことによって、ChatGPTからの回答が変わっていきます。このように、プロンプトの入力を工夫することによって、ChatGPTからより良い回答を得ることができるようになります。

生成AIとの対話では、人間とのコミュニケーションと同じように、対話で必要となる前提条件や質問意図を生成AIにしっかりと伝えていくことが大切です。生成AIにおいてはプロンプトによる生成プロセスこそが重要であり、そこに生成AIの活用における醍醐味もあります。

一方において注意すべきは、生成AIは人間と自然に対話しているように思えても、生成AIが文章の意味内容を理解して応答しているわけではないということです。生成AIは、あらかじめ膨大な量の情報から学習して構築した大規模言語モデルに基づき、ある単語や文章の次にくる文章を推測し、「統計的にそれらしい回答」を生成しているにすぎません。AIに人格はなく、あくまでも人間が発明した道具であることを十分に認識する必要があります。そのため、生成AIからの回答の真偽は、最終的に必ず人間が判断しなければならないことを、忘れないようにしましょう(⽂部科学省初等中等教育局, 2023)。